6月から「戦争の本を読む読書の時間」に数回参加してみました。

読んだ本が戦争だったことはあれども、あえて戦争の本を読むことは考えたことがなかったので興味があります。

しかも読書時間を共有できるのもメリット多。

戦争がテーマであればジャンルも自由とのことで敷居も低く取り組めますね。

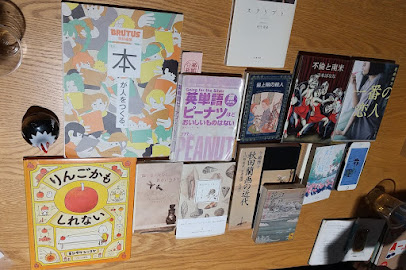

これまでに以下の本を読んできました。

争い入門

児童書です。戦争の言葉を使わず争いとか紛争と表現し、児童のみならず争いの起こる根っこの部分を解説しています。

この本では争いや喧嘩も解説していますが、同時に平和とは何か・考えることをあきらめないってどういうこと?といった争いと近い環境にあることについても章ごと・ページごとに問いかけてきます。

ハワイ王朝最後の女王

本の出版としては決して新しいものではありませんが、私にとっては知らない世界まさに新刊本でした。

日本と時期を同じくして近代化と民主化を迫られた小さな列島国がいかにしてアメリカ50番目の州になっていったか。

また無血開城&大きな内乱を経ずに1800年代を乗り切ったハワイとは何か、戦争の本の時間に読むにしてはちょっとベクトル違いではありましたが私にとっては衝撃の一冊。

アイデンティティを気づかぬうちに奪われていく人々の目は何を見ていただろうかと想像せざるを得ません。

殉国 陸軍二等兵比嘉真一

苦しい一冊でした。何の気なしに古本市で見つけて購入し、予備知識なく手にしましたが…

2~3ページ読んでは身につまされて涙の連続です。

わが子とたがわぬ齢の子を社会人ではなく旧制中学繰り上げ卒業の兵士として送り出す…考えられません。

食料・衛生・爆撃音、一つとして受け入れることが難しい悲惨さが苦しかったです。

果たしてこのタイミングでこの本を読むことが私にとってどうだったのか、考えさせられました。

救いようがない一冊ではありましたが、唯一著者が「方向性の違う愛国心みたいなもの」をそのまま表現している点が唯一の救いです。

その精神が良いかわるいかといったジャッジをしていないことがこれからの社会や読者に訴えていると感じました。

読書会と一言で言っても様々なスタイルや進め方があります。

しっくりくる読書会もあれば、読む時間を共有するのもいいなぁと思います。

テーマや課題本がある読書会もあって皆さんの本への熱に圧倒されている昨今です。

末席ながらその環境に身を置けることもまた感謝感謝だったり。

一緒に本、読みましょう!からの~読書会!です!!!

.JPG)